中之島散策

「鑑賞の美」と「用の美」を兼ね備えた『天満切子』を次世代へ

切子工房RAU 宇良孝次さん

中之島人をたずねて

2021.10.25 Mon

天満橋北詰のギャラリー兼オフィシャルショップ「天満切子Gallery」

大阪天満は、日本のガラス発祥の地とされ、戦後しばらくの間たくさんのガラス加工会社がありました。その伝統を引継ぎ、今や大阪の名産品となった『天満切子』を生み出した工房が、「切子工房RAU(ラウ)」。

多くの人を魅了する『天満切子』の開発秘話から、ガラス工芸や大阪や中之島への想いなど、社長である宇良孝次さんにお伺いしました。

先代の武一氏の意思を継ぎ、天満切子の制作と普及に励む宇良孝次さん。

天満切子を伝統工芸に育てるべく、後進の育成にも余念がない。

幻の「薩摩切子」復刻に関わり、切子の技法を確立

ー天満は、大阪のガラス発祥の地だとされますが、多くの工房があったのでしょうか。

「昔は、魔法瓶や薬のアンプルなどガラスを使った製品が多くあり、大阪にはそのような製品を販売している会社がたくさんありました。そして、そこから発注を受けた多くの工場がガラス加工を行っていました。

ただ時代の流れとともに、ガラスの代わりにプラスチックが使われるようになり、小さな町工場は廃業していきました。またバブル期にこの辺りの地価が上昇し、郊外へと移転した工場もあり、今は非常に少なくなってしまいました。」

ー切子工房RAUは、天満に残っている数少ない工房のひとつですね。

「この工房は、私の祖父(宇良宗三郎氏)が1933年、天神橋四丁目に『宇良硝子加工所』として創業しました。」

ー宇良さんの工房は「薩摩切子」の復刻に関わられたそうですが、その経緯を教えてください。

「薩摩切子は、実は幻の切子だったのです。製造されていたのは幕末から明治初頭のたった数十年間です。残っているものは数百点ほどしかありません。

そこで1980年、ガラス商社カメイガラスの亀井節治社長が、薩摩切子の復刻をお考えになり、先代(宇良武一氏)に声がかかったのです。」

宇良武一氏の努力などもあり、薩摩切子は見事復活。現在も鹿児島県で製造されるようになったのです。

切子を研磨する切子師さん。声をかけるのも憚られるほどの、真剣な雰囲気を漂わせている。

宇良さんは切子教室も開講しており、その生徒から工房の職人になった方もいる。

薩摩とも江戸とも違う、天満切子ならではのこだわり

切子工房RAUでは、宇良武一氏が薩摩切子復刻で学んだ技術を元に、『天満切子』を開発。製造販売を行うようになりました。

「先代が切子の技法を活かし、1998年に『RAU-COLLECTION(ラウ-コレクション)』というオリジナルブランドの制作・販売を始めました。

しかし天満はガラス発祥の地でもあり、また、地元のみなさんに支えていただいてきたこともありますので、2000年に『天満切子』というブランドにしました。」

ー切子といえば、先ほど話にあった「薩摩切子」や「江戸切子」がありますが、『天満切子』の特徴は?

「薩摩も江戸もV字型の刃を用いて模様を掘りますが、天満切子は『蒲鉾切り』といってU字型のカットを施すのが特徴です。このカットした部分は磨りガラス状になるのですが、それを透明にするのを薬品処理ではなく、全て職人が手作業で磨いています。」

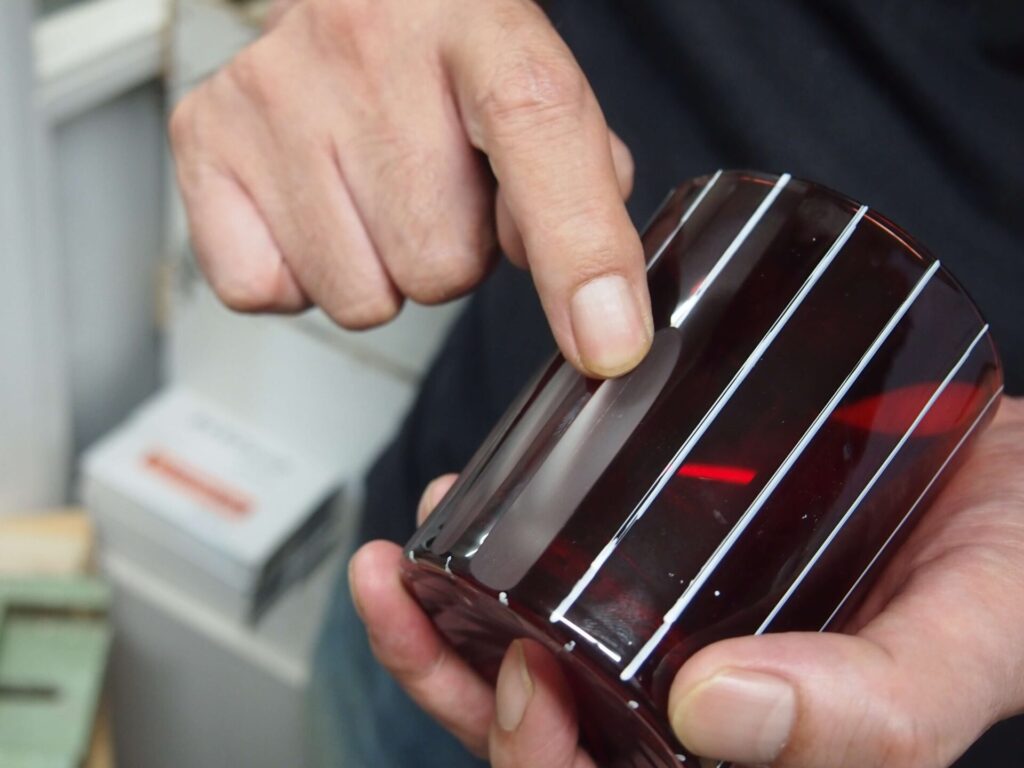

天満切子を手に、薩摩切子(写真奥)との違いを説明される宇良さん。

確かに天満切子はU字に掘られた溝が広く、やわらかな雰囲気がある。

手にもやさしくなじむ。

溝の色を削る前の天満切子。薬品を使っているところも多いが、RAUではひとつひとつ、職人が手作業で磨いていく。

水を入れて浮かび上がる精緻な模様。使われてこそ生きる天満切子

ーなめらかなU字に掘られた『天満切子』は、手にもやさしくなじみますね。

「基本はガラス食器ですので、鑑賞品ではなく使われることを想定して制作しています。」

そういいながら、宇良さんはテーブルの『天満切子』に水を注ぎ始めました。その途端・・・

ーあっ、溝に模様が浮かび上がった! まるで万華鏡のようです!

「『天満切子』は、U字に掘った部分に光の屈折によって底の模様が映り込むように作られているのです。使ってみて初めてわかる美しさを追求しています。

お客さまから、『天満切子だと、お酒を飲み過ぎてしまう』といわれているんです。この模様が見たいから、ついついもう一杯、もう一杯と飲んでしまうんだそうですよ(笑)。

天満切子は百貨店でも販売しておりますが、なかなか水を入れた実演ができず、歯がゆい思いをしておりました。」

それが後年、自社でギャラリーを開設した理由でもあるそうです。

水を入れると溝に光が反射し、まるで万華鏡を見ているかのような繊細な模様が浮かび上がる。飾って楽しむだけでなく、使って初めてわかる「用の美」だ。

昔からのお気に入りの場所、大川・天満橋の北にギャラリーを開設

天満切子の魅力を、じっくりと伝えたい。水を注いだ時の輝きを、みんなにわかっていただきたい—そんな想いから、宇良さんは2017年、天満橋北詰に直営ショップ「天満切子Gallery」をオープンされました。

ーギャラリーの場所に、天満橋の北詰を選ばれたのは?

「天満生まれの私にとっては、小さい時から中之島はまさに遊び場で、お気に入りの場所でした。美術館や公会堂もあり文化の香りもします。にぎやかな大通りもありますが、少し入れば驚くほど静かな場所もあります。

ギャラリーを開くなら、静かにゆっくりと見ていただける場所にしたかったのです。そんな想いにぴったりな場所が、ここでした。」

ーどんな方が買っていかれるのでしょうか?

「やはり贈答用が多いですね。ただ最終的に、自分用にお買い求めになられるパターンも、少なくありません。

見ているうちに、ご自身も欲しくなるようです。」

店内には見事にカットされた切子が美しく並ぶ。

「これから、どう次世代につないでいくか」そのために法人に

宇良さんは2019年、天満切子株式会社を設立されました。

「天満切子は2025年の万博誘致の際に贈答品に選ばれるなど、大阪を代表する工芸品になりました。その技法を次の世代に引き継がなくてはなりません。

職人、切子師を育てる必要もあります。しかし以前のような徒弟制や修行だけでは、今の時代やっていけません。

若い職人のためにも、会社組織にして、社員として所属してもらうことにしました。」

ー若い方が多いですね。少し意外でした。

「平均年齢は、だいたい30歳ちょっとほどかと思います。みんなで精進して、技術を磨いていきたいですね。」

宇良さんの決意や、その想いに応えようとする若い職人さんたちの手で、次世代へ、その次の世代へと受け継がれ、天満切子のさらなる繁栄につながるだろう。工房のみなさんの、ますますの活躍に期待したいと思います。

工房内の様子。若い職人さんたちが、黙々と作業に励んでいる。右写真の男性は宇良さんのご子息で、次代を担う切子師でもある宇良大祐さん。

天満切子は、G20大阪サミットで国賓贈答品として各国首脳へ贈答された。また万博誘致の際の贈答品にも選ばれた。大阪を代表する工芸品になったといえるだろう。

(写真提供:切子工房RAUさま)

切子工房RAU

| 住所 | 〒530-0035 大阪市北区同心1-11-8 宇良ビル1F |

|---|---|

| 電話 | 06-6357-9362(営業時間 9:00~18:00) |

| 定休日 | 日曜・祝日 |

| アクセス | 〇地下鉄堺筋線扇町駅 徒歩約6分 〇JR環状線 天満駅 徒歩約7分 |

天満切子Gallery 【Official Shop】

| 住所 | 〒530-0043 大阪市北区天満2-2-19 サンナカノビル1F |

|---|---|

| 電話 | 06-6926-4443 |

| 営業時間 | 平日 / 13:00〜19:00 土・日・祝 / 11:00〜19:00 |

| 定休日 | 月曜日 |

| アクセス | 〇地下鉄谷町線・京阪本線天満橋駅 徒歩約5分 |