2017.12.15 第1回『母なる川・淀川の誕生と中之島』

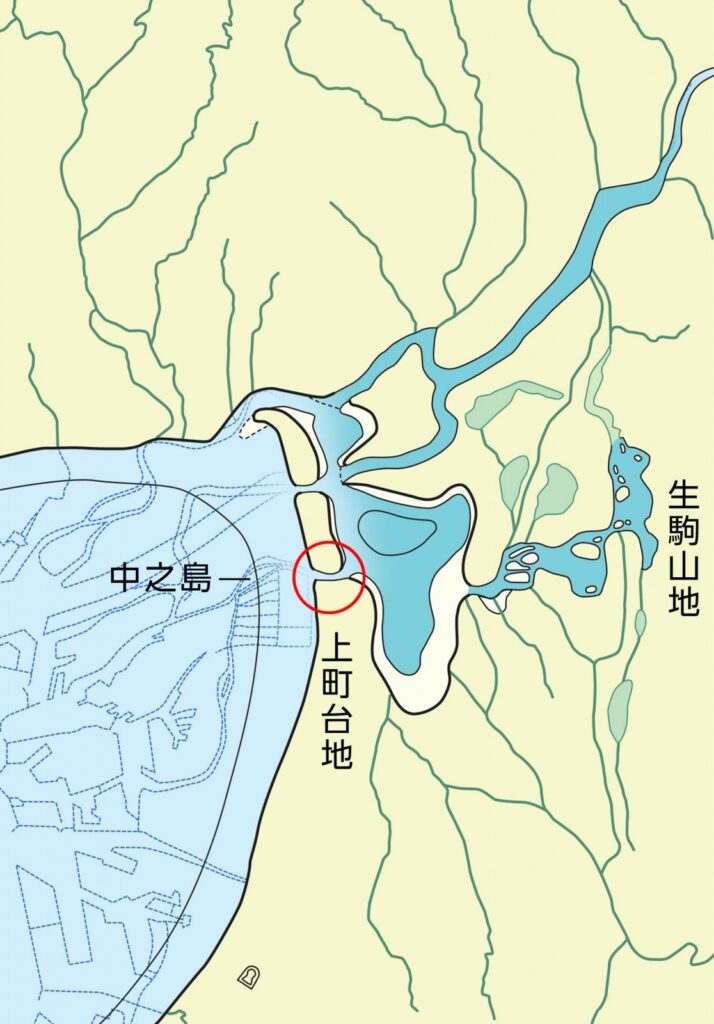

今から6000年ほど前の縄文時代、海水面は現在よりも数メートル高く、海水が大阪平野の内陸部まで侵入していた時代があった。いわゆる縄文海進と呼ばれる現象である。大阪平野は広大な湾となり、その中心部に細長く半島のように存在した陸地が上町台地だ。

上町台地と生駒山地との間には、河内湾と呼ばれる内海が形成され、そこへ古代の淀川と大和川の土砂が流れ込み陸地化が進んでいく。上町台地の北側には砂州が細長く堆積し、湾は外海と内海に大きく分かれ内海は次第に淡水化していくのである。

弥生時代に入ると、広大に広がる低湿地帯に稲作文化が花開き、大小たくさんの集落が形成された。しかし、ひとたび大雨が降るとあふれた水が海にながれにくい地形であったため、集落は壊滅的な被害を受け、そこに暮らす人々を長年苦しめていたのだ。

【約7000~6000年前の古地理図】

北は江坂や吹田、高槻や枚方まで、東は生駒山地の麓まで海水が侵入し河内湾を形成していた。

【5世紀頃の古地理図】

河内湾は河内湖になり、細長く伸びた砂州を越えて水の通り道が形成されていく。〇が難波堀江と推定される場所。

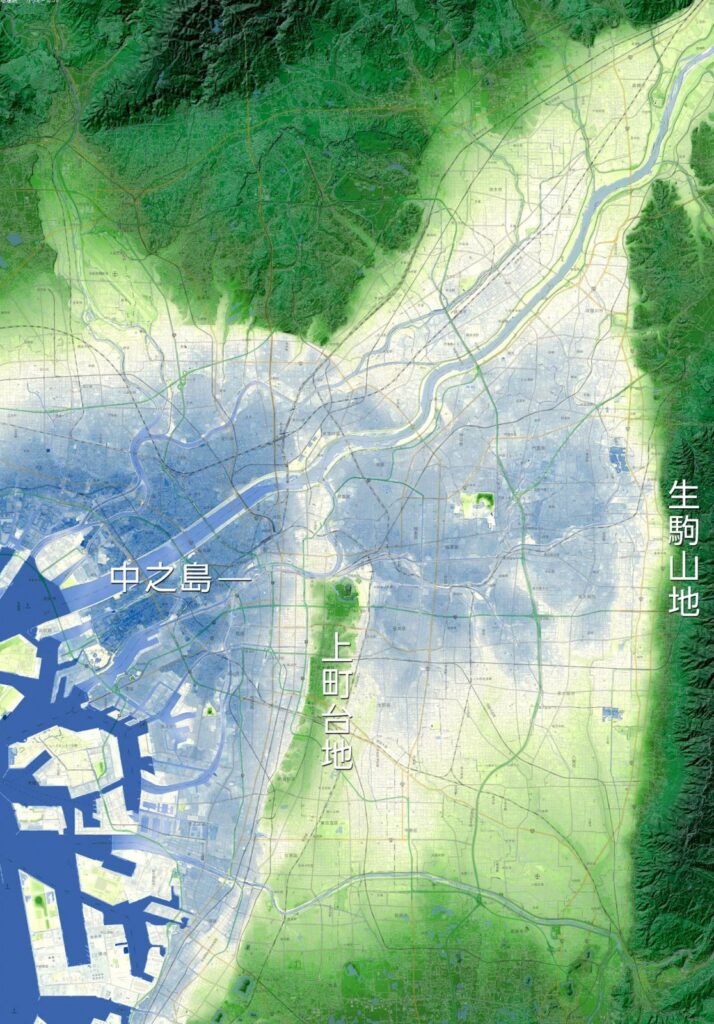

【参考】 現在の地形図

※ 地形図はカシミール3Dで作成しています。

※古地理図は『大阪平野のおいたち』(梶山彦太郎・市原実著、青木書店、1986)収録の図をもとに作成・着彩している。

『日本書紀』には、仁徳天皇の時代に河内平野と大阪湾の間に堀江と呼ばれる水路を開削したと記されている。これを「難波堀江(なにわのほりえ)」という。堀江は、河内平野の悪水対策につながるとともに、下流域に土砂を放出し大小の中洲を作り土地を拡大していった。最初は細い水路であったであろう堀江は、旧淀川河口部のはじまりであるといえるかもしれない。

日本は多くの島からなる国であるが、上町台地の北端周辺にあったと考えられる難波津では、天皇が即位する際の儀式のひとつ「八十島祭」が行われていた。『古事記』や『日本書紀』に記されている「国生み神話」も「八十島祭」と関連があったのかもしれない。

古代上町台地の高台からは、西の水平線にたくさんの中州が島に変わっていく様子が見えたであろう。その中のひとつが中之島の原型である。上町台地の北端は、わが国のはじまりに深く関わってきた。遣隋使船や遣唐使船も古代中之島のすぐ横を通っていたに違いない。

この辺りが難波堀江の推定場所であり、近くには難波津があったのかもしれない。

(2017年12月/※画像はイメージです)

バックナンバー

2017.12.15 第1回『母なる川・淀川の誕生と中之島』(現在のページ)

2018.1.16 第2回『中之島と「ナニワ」の起源について』